こんにちはaki99です。

俺がWindowsからMacにメインOSを変更した経緯は「禁断の林檎をかじった日」で書いたが、その過程でMacの使いやすさや美しさに魅了され、メインOSをWindowsから移行しようと決心した。

今回はその理由をつづって行きたいと思う。

画像を扱うにはMacが最適だと思った

俺はカメラと写真を趣味にしていて、だいぶ古くなってしまったが、一応ハードウエアキャリブレーション対応モニタ、Dell U2413を使っている。

そして測色機(キャリブレーションセンサ)の i1 Display Pro を使ってモニタをキャリブレーションしているのだが、当然その過程で画像をパソコンで扱う方法やそのために必要な機器や知識について、ネットや書籍で色々と調べることになる。

するとmacOSには「ColorSync」というカラーマネジメントシステムが搭載され、OSレベルで完璧なカラーマネジメントが行われているので、どの純正アプリケーションで画像を開いても色が変わることはない。

片やWindowsにも「WCS」というカラーマネジメントシステムが搭載されているが、純正でもアプリケーションによってはWCSを使わずに色を表示してしまう事があり、その場合は当然意図しない色で画像が表示されてしまう。

簡単に言えば、Windowsはカラーマネジメントに対応しているアプリとそうでないアプリが混在しているので、アプリによっては色が変わってしまう場合があると多くのサイトや書籍に記されている。

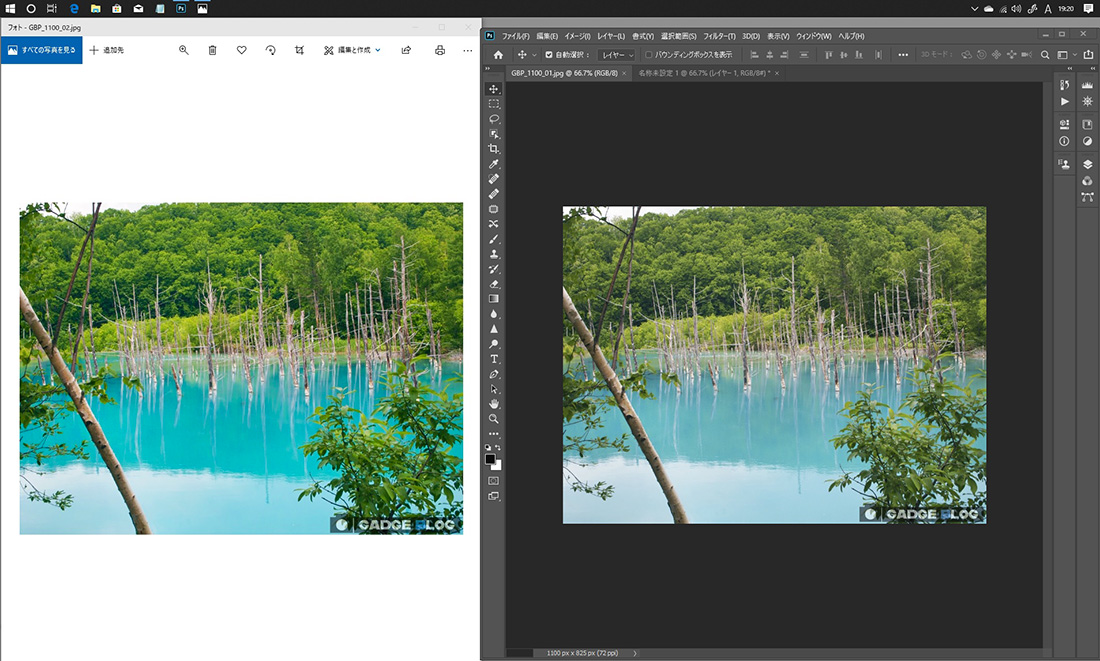

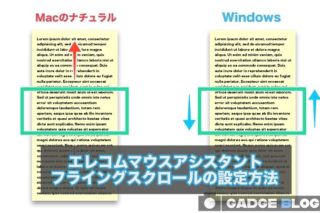

上の画像は実際にWindows10のPhotoshopとフォト(純正画像ビューア)で同じ写真を開いて並べ、その画面をキャプチャしたものだが、左側のフォトの写真の色の方が派手に色濃く描写されているのが分かると思う。

キャプチャした写真なので若干色が変わっているが、実際の写真の色はもちろん右側のPhotoshopの方だ。

このことからも分かるように、Windowsで色を扱うには注意すべき点が色々とあるので、プロカメラマンやイラストレーターなど、画像を扱う仕事を行なっている人にMac愛用者が多いのだと思う。

俺もMacで画像を扱うようになって本当にストレスが減った。

それだけでも、Macに移行した価値があると思う。

美しいフォント

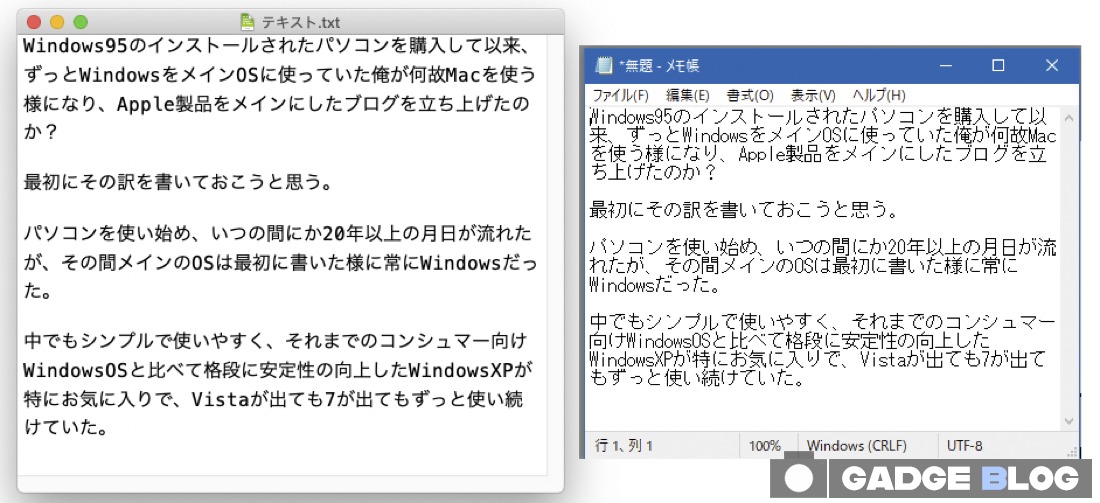

百聞は一見に如かず。

この画像は同じ文章をMacのテキストエディットとWindows10のメモ帳に貼り付けてスクリーンショットを撮ったものを並べた画像だが、これを見てWindowsの方が綺麗だと感じる者はほとんど居ないと思う。

フォントはコンピューターを使う限りいつも目にするものだ。

その表示が汚いと気分も作業効率も下がってしまう。

Windowsのフォントが汚い事は、ずっと前から言われてきた事、何故一向に綺麗にならないのだろう?

俺はフォントについて詳しくないので良く分からないが、OSの根幹部分を変えなければフォントを綺麗にする事は出来ないのだろうか?

本当に不思議だ。

ライブ変換

俺がMacを使い始めて最初にびっくりしたのがこのライブ変換だった。

この機能を簡単に説明すると、スペースキーを押さなくてもひらがなが勝手に漢字やカタカナに変換されて行くと思えばいい。

下の動画を見れば見ればイメージはつかめる事と思う。

今まで日本語入力時に何度も押していたスペースキーを殆ど押さなくても入力出来てしまう。この事に最初は戸惑い、違和感も覚えたのだが我慢して使いその入力感に慣れてくると、今度は逆にその入力感が癖になりだんだんと虜になってしまった。

もちろんスペースキーを押す回数が大幅に減るという事は、文字入力のスピードもアップするという事だ。

俺のように古い世代の人間も食わず嫌いをせずにしばらく使って見て欲しい。

文字入力が本当に楽になるから。

ユーザーインターフェース

WindowsとMacのユーザーインターフェースは細かい部分は色々な違いがあるが、ウインドウ、アイコン、ポインターを使ってコントロールする事においては共通だ。

Apple信者は「WindowsはLisaやMacintoshのコピーだ」とよく言うが、そのAppleのGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)も元を正せばゼロックスのパロアルト研究所で作られた最初のGUIパソコンである「Alto」を見て衝撃を受けたスティーブ・ジョブズ氏等が創り出したものなので、どちらが先かはあまり意味のない事だと思う。

それよりも大切なのはどちらが分かりやすく使いやすいか。

そして、デザイン的に美しいかだと思う。

Windowsとの違いですぐに分かるのは、アプリケーションメニューの位置だ。

あなたがMacしか使った事がない場合もしかすると知らないかもしれないが、Windowsのアプリケーションメニューはウインドウの上部に表示されている。

そして、Macはデスクトップに常に表示されているメニューバーに表示され、ウインドウを切り替えるとそのアクティブになったアプリケーションのメニューに瞬時に切り替わる。

Macを使い始めた当初はこれに慣れず苦労したものだが今ではすっかり慣れ、特に違和感は感じていない。

しかし、どちらが使いやすいかと聞かれれば、昔のWindowsだったらWindows方式の方が使いやすいと答えたかもしれない。

やはりウインドウにメニューがついていた方が分かりやすいし、何よりポインターの移動距離が短くて済むのがいい。

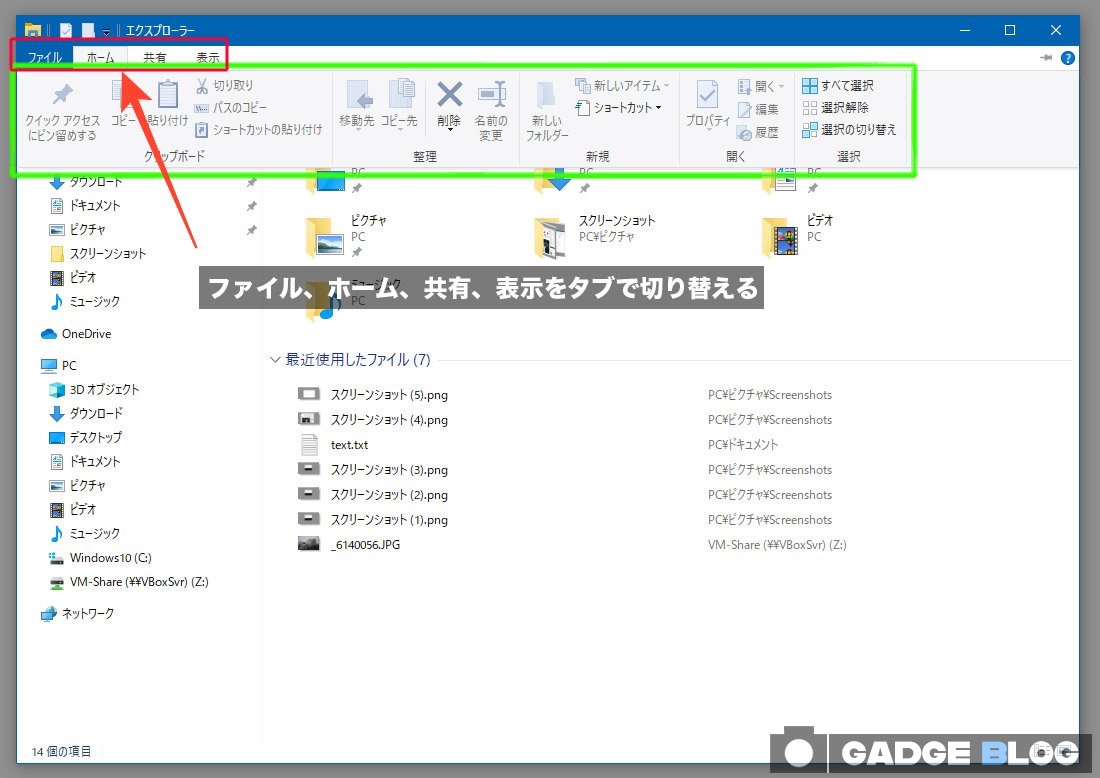

しかし最近のWindowsはアプリケーションによってメニューの表示方式が違うのでやや分かりづらい。

フォントの章で表示したメモ帳のように、昔のWindowsアプリはウインドウの上部にメニュー項目が並んでいてとても分かりやすかったのだが、デザインと使いやすさを同時に高めようとしたのだろう、最近のアプリケションはリボンメニューと言うタブ切り替え型のメニューを採用している事が多い。

しかしそのメニュー方式だけではなく、純正ブラウザーのEDGEの様にクリックで開くメニューを採用しているものもある。

Macにも同じ様な型式のメニューを採用しているアプリケーションはあるが、その場合もメニューバーは表示されるのでどちらか使いやすい方を利用すれば良い。

どちらが分かりやすいか?火を見るより明らかだろう。

Windowsはメジャーバージョンアップ毎にインターフェースを大幅に変えてきたため、昔の方式と新しい方式が混在している。

一方のMacは2001年にリリースされたMac OS X 10.0(Cheetah)以降、基本的なインターフェースを変えずに練り上げてきたのだろう。

どのアプリケーションを使っても共通の使い心地でとてもわかりやすく使いやすい。

Apple製品は直感的に使えて分かりやすいとよく言われているが、俺も確かにそう感じた。

そして何よりMacのデスクトップは美しい。

WineでWindowsアプリが利用できる

最近はMacでもWindowsでも使えるアプリケーションが増えたが、やはりWindowsの方が圧倒的にアプリケーションの数が多く、中にはどうしても離れがたいものもある。

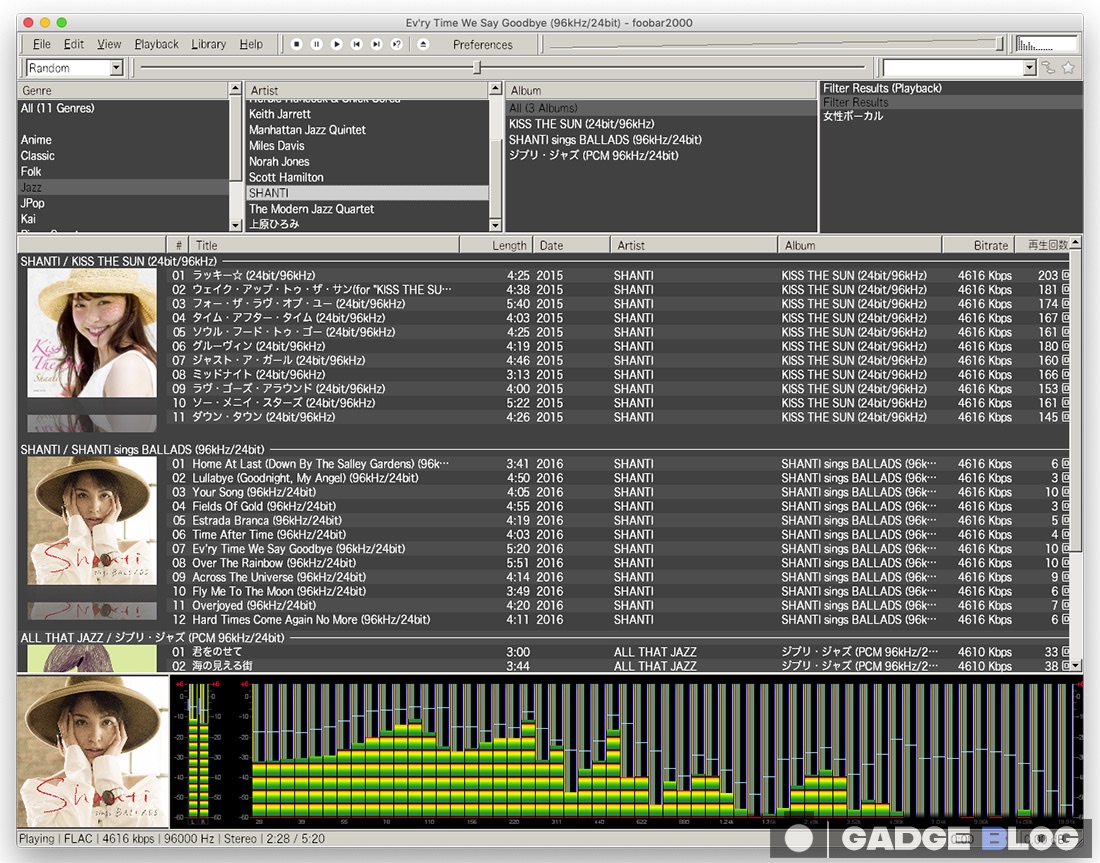

俺にとってのそれは、foober2000という音楽再生用のアプリケーションだ。Macで言えばiTunesから音楽再生部分だけを切り取ったものと思えば良い。

俺もかなり前にiTunesのWindows版を使った事があるが、色々な面で使い難くすぐに止めてしまった。そして色々なアプリケーションを試した末に巡り合ったのがこのfoober2000だ。

このfoober2000はユーザーインターフェースを含め、色々な部分をカスタマイズしないと実用にならないのだが、それだけに自分好みに完成させると本当に使いやすくなる。

そんな離れがたいWindowsアプリケーションをMacで動かすためのシステムがWineなのだ。

もちろん全てのWindowsアプリが動く訳ではないが、幸いな事にfoober2000は動かす事に成功した。

この事がMac移行の大きな後押しになったのは言うまでもない。

まとめ

俺がWindowsからMacに移行した大きな5つの要因を簡単に解説したがいかがだっただろうか。

ここでは一つ一つの要因について深くは掘り下げなかったので物足りない解説になったかも知れないが、今後は一つに絞って深く掘り下げた解説をお届けしようと考えている。

それではまた、お目にかかろう。

コメント